初秋の午後、舎林さんの3F、漆の教室で「包丁研ぎの講習」がありました。

先生はプロの料理人にも包丁のとぎ指導もされる辰巳さん、

舎林の漆教室の生徒さんの縁からこの講習をお引き受けいただきました。

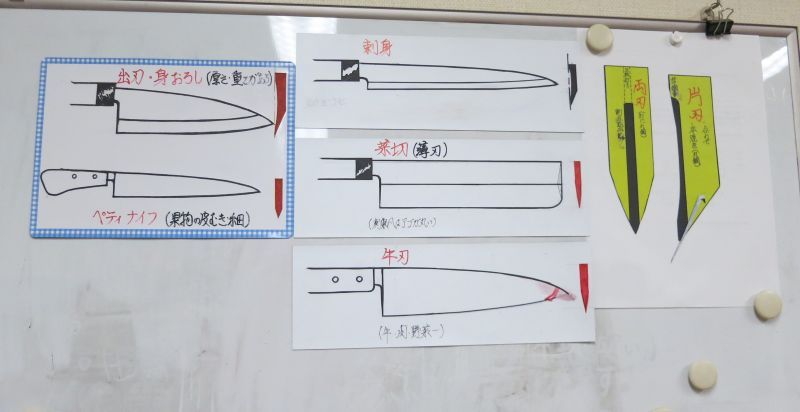

まずは、包丁の種類と刃の説明、菜切包丁の手元、牛刃の刃先にも本来刃がついていること、

なくなってしまっている場合の美しいカーブと刃立ての方法も教えてくださいました。

実際に各自の包丁で研ぎ方の指導を受けます。

刃こぼれしている包丁もお直しができます。

平らな砥石を使うと包丁研ぎが楽にでき、

まんべんなく砥石を使うことで、

砥石にでこぼこができないこと。

基本をしっかり理解すれば、余分な作業が省け、

仕上がりも良いという、漆の教室でも感じていることがここでも同じです。

自宅から持参した砥石はへこんだりゆがんだりしています、

「道路で擦ればまっ平らに戻るから使えるよ」と捨てずに済む方法もお聞きしました。

研ぎたい部分にマジックでしるしを付けておくと、

思う部分に砥石が当たっているか分かるという方法も活用したいと思います。

刃をたてるときに反対側にできる“ばり”は、

体に入ると大変なので、ひとつ細かい砥石でとった後、

木切れに食いつかし、残さないようにとの注意には生徒みんなでびっくりしました。

荒とぎ、中とぎ、仕上げ用の砥石、

ちょっと工程をはつって仕上げ用砥石で研ぐと

刃が光ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

辰巳さんは、包丁の値段よりもとぎがしっかりできればちゃんと切れるとおっしゃいます。

最後に保管方法、

・熱湯を沸かして刃が中が熱くなるまでかけ続ける

・拭いて毎日使う場合はそのまま、長期保存の場合は新聞を丸めて差しておく

電話帳の間に差しておくのも良い、とにかく空気に触れない状態が望ましいとのことです。

あっという間の3時間、

家でもしっかり復習、実践しようと思った充実の講習となりました。

>>過去の記事はこちらからご覧頂けます。